(画像引用:https://m.media-amazon.com/images/I/91+sHVxBsXL._AC_UL480_FMwebp_QL65_.jpg)

はじめに

『騙し絵の牙』は、出版不況という“現実”を背景にして、編集者たちの駆け引きと人間の裏表をスリリングに描いた群像サスペンスです。原作は塩田武士の小説で、映画は吉田大八監督が大泉洋を主演に据えて映画化しました。公開は2021年、話題性の高い俳優陣と“あてがき”の背景を持つ異色作として注目を集めました。

本記事ではあらすじを具体的に詳細に辿り、登場人物の人物像を深堀り、哲学的に「結局誰が騙したのか」を検証します。さらに、観た人が「えっ」と驚くような制作の小ネタや原作との違い、そして「高野が主人公では?」という問いにもふれます。

基本情報(事実確認)

- 原作:塩田武士(小説『騙し絵の牙』)。

- 監督:吉田大八/主演:大泉洋、共演に松岡茉優、佐藤浩市、宮沢氷魚、池田エライザら豪華キャスト。公開は2021年。

あらすじ

(画像引用:https://eiga.k-img.com/images/movie/88980/photo/a2452f9cb9ffab02.jpg?1586920952)

舞台は大手出版社「薫風社」。創業一族のトップが急逝し、次期体制をめぐる内部抗争が勃発する。

(画像引用:https://pds.exblog.jp/pds/1/202103/30/53/d0031853_21281381.jpg)

専務の東松(経営合理派)はリストラと再編を進め、組織の合理化・採算重視を掲げる。

(画像引用:https://press.moviewalker.jp/api/resizeimage/news/article/1017799/10155059?w=615)

一方、カルチャー誌『トリニティ』編集長・速水輝也(大泉洋)は表向きは温厚だが、実は周囲を鮮やかに動かす「仕掛けの達人」だ。

(画像引用:https://image-transfer.saku.ottfs.com/image/upload/if_ar_ne_4:3/ar_16:9,w_700,c_pad,b_auto:predominant/if_end/w_700/v1683068516/jcom/saku/3545e88f7de2ac8f6816aecd664ab555.jpg)

ある日、経営側から『トリニティ』廃刊の圧力がかかり、速水は雑誌存続のために“ある大胆な逆転手段”を巡らせる。

(画像引用:https://stat.ameba.jp/user_images/20210404/04/ei-gataro-movie-cradle/9d/6f/j/o0640038214920886755.jpg)

速水は新人編集者・高野恵(松岡茉優)をスカウトし、作家やモデル、広告主、社内関係者を巧みに動かしてトリニティの存在価値を示そうとする。具体的には、大御所作家の“引き戻し”、

(画像引用:https://astage-ent.com/wp/wp-content/uploads/2021/03/%E5%A4%A7%E6%B3%89%E6%B4%8B_%E5%9C%8B%E6%9D%91%E9%9A%BC_03337_11803182.jpg)

旬のモデルを表紙ビジュアルで起爆させる仕掛け、

(画像引用:https://realsound.jp/wp-content/uploads/2021/02/0210_damashie_main-950×633.jpg)

そして「知られざる原稿」を用いた演出――いずれも一見偶然に見えるが、実は全て速水の緻密な計算によるものである。観客は次第に、速水の笑顔の裏に潜む“牙”を意識するようになる。

(画像引用:https://coffeepain-movie.com/wp-content/uploads/2021/06/eyecatch028.png)

しかし物語は単純な“速水の一人勝ち”には終わらない。高野の存在、高野が抱える理想や行動、

(画像引用:https://ranran-entame.com/wp-ranranentame/wp-content/uploads/36d57d7b73afd14b8ff2a8b045368fce.jpg)

そして社内外の別のプレイヤー(編集部内の権力者、作家、外部資本など)が独自に動くことで、速水の設計図は揺らぎ、逆転の余地が生まれる。

(画像引用:https://contents.oricon.co.jp/upimg/news/20200115/2153125_202001150905423001579039224e.jpg)

最終盤、速水の勝利に見える演出が“別の読み”を許す伏線として回収され、視聴者は「本当に誰が主導権を握っていたのか?」と考えさせられる作りになっています。

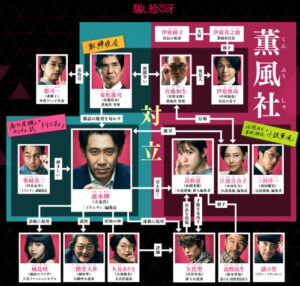

登場人物

速水輝也(大泉洋)

- 表面はにこやかで人を惹きつける編集長。しかしその微笑みは「演出」であり、他者を動かすための道具でもある。編集の腕は確かで、取材・交渉・人心掌握に長ける。「作品を残すため」「雑誌を守るため」という言い訳が彼の行動を正当化する装置になっている。

(画像引用:https://dorama9.com/wp-content/uploads/2021/03/ef1ed3a3079be7c88802348af4ea58a8.png)

高野恵(松岡茉優)

- 新人編集者。元は文芸部に属していたが組織再編で移動する。真摯で純粋に本と作家を愛するタイプだが、速水のもとで編集の「力」を学んでいく。観客からは“成長物語”の視点で追いやすく、物語後半には自分なりの判断で動くことで「主人公的」な光を放つ場面がある。

(画像引用:https://hmayshop.com/wp-content/uploads/2020/05/%E9%A8%99%E3%81%97%E7%B5%B5%E3%81%AE%E7%89%99%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E8%8C%89%E5%84%AA.png)

東松(佐藤浩市)

- 経営側を代表する冷徹な専務。効率と利益を最優先し、既得権益や“文化的価値”の保全には冷淡。速水との対比で作品の対立軸を作る役。

(画像引用:https://hmayshop.com/wp-content/uploads/2020/05/%E9%A8%99%E3%81%97%E7%B5%B5%E3%81%AE%E7%89%99%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%B5%A9%E5%B8%82.png)

その他(矢代、城島、二階堂、伊庭ら)

- それぞれが速水の仕掛けの“駒”になる人物たちである一方、各自に独立した野心や弱さを持ち、結果的に騙し合いが多層化する重要な要素を担う。

「高野は主人公か?」— 視点(主人公性)の再定義

映画をどう読むかで“誰が主人公か”は変わり得ます。表層的には速水が中心に見える(彼が仕掛け、物語を動かすため)が、物語の感情的中心・成長軸として高野を見る読みは十分に説得力がある。以下に理由を挙げる:

- 成長の物語軸:高野は最初「理想主義の若手編集者」だが、速水の下で実務を覚え、判断を下し、最後には自律的に行動する。これは古典的な主人公の成長弧に合致する。

- 観客の感情移入ポイント:若手=視聴者と同じ視点から業界の理不尽や欺瞞を学ぶため、彼女視点は物語への感情移入を誘いやすい。

- 最終の“主導”要素:最終局で高野が速水の掌の外で動いた可能性は、主人公的な能動性を彼女に与える。(最後は速水が会社の屋上でコーヒーを投げつけ、悔しがる)

結論としては「主人公は誰か?」の問いに対しては一義的な答えは存在しない。映画は敢えて群像として仕立て、視点の相対性を残しているため、速水を“主役(仕掛け人)”として読むか、高野を“物語の心情的主人公”として読むかは視聴者次第です。

結局、最後に誰が騙したのか?

ここが本稿の核心です。映画が巧妙に仕掛けるのは、「騙し」の単純な二元論を壊すこと。多くの考察で指摘されている結論を整理すると次のようになります。

- 表層命題:速水が組んだ綿密な仕掛けが最終的な“成功”を装う。つまり「速水が騙した」読み。これは映画が最初に観客へ与える印象であり、速水の技量を示す筋です。

- 反転命題:しかし、速水の設計は外部の不確定要素(高野の独自行動、外部資本の動き、編集部員の自立)によって修正される。複数の登場人物が各々の目的で“仕掛け”を打ち合い、最終的に速水自身が他者の計略に翻弄される局面が生まれる。ここで「高野が最後に速水を出し抜いた」という読みが成り立つ。多くの解説記事や考察でもこの“高野による意趣返し”的な解釈が提示されている。

哲学的には、本作は「真実」と「物語(演出)」の境界を問い直す。編集者とは物語を編む存在であり、「何が真実か」より「どう見せるか」が力を持つ世界を描いている。したがって「誰が騙したか?」に対する答えは、

- 「速水が最も巧妙に騙した」かもしれないし、

- 「最後に高野(あるいは複数の登場人物)が速水を上回る別の騙しを成立させた」かもしれない。

どちらも映画が許容する読解です。映画は明確な一人の“悪役”を提示せず、観客自身に正義や欺瞞の解釈を委ねる——これが本作の哲学的肝です。

高野が「最後に騙した」と読むための具体的根拠(描写・演出に基づく)

- 高野の企画行動:作中、高野が「出版もする本屋」や無名作家の発掘など、速水の掌から外れた独自の手を打つ描写がある。これが速水の計画の外圧として機能する。

- 速水の万能感を相対化する演出:映画は速水の仕掛けを見せながらも、編集の“編集”たる面(人の意志、偶発性)をカットバックで差し挟むことで「速水の設計図が完璧ではない」ことを示す。編集(映画編集)による情報の与え方自体が“観客を騙す”仕掛けで、これが「速水が騙した」という印象を誘発するが、それを逆手にとって高野の小さな動きが効いてくる。編集の巧さは本作の特徴でもある。

原作との主要な違い

映画版は原作の構造を大胆に再構築しており、原作での人物描写・動機の積み上げが映画的テンポのために簡潔化または再配列されています。結果、映画は速水の“顔”を残しつつも、視聴者の視座を入れ替える余地を作る演出に振られていると言えます。原作ファンからは「物語の読み味が変わった」と評されるポイントです。

また、制作側が大泉洋を想定して書かれたエピソードを映画化の際にどう“削ぎ落とす/活かす”かが見どころで、映画は俳優の持ち味と監督の映像的選択を優先した結果、原作とは別の饒舌さを獲得しているのが驚きの一つです。

知られざる小ネタ

- 本作は大泉洋をイメージして書かれた(当て書き)原作が映画化された珍しい例で、制作段階から“俳優像”を念頭に置いた脚色が行われている。

- 映画編集には中島哲也作品などで知られるスタッフの系譜を持つ人物が入り、カット割りや情報提示のテンポが“観客を誘導する”仕掛けになっている。それ自体が「騙し絵」の手法に親和している。

- 公開はコロナ禍に差し掛かる時期で、公開延期などの事情を経ての公開となった経緯がある。

感想

この映画の最大の魅力は「視聴者をハメることを承知で、そのハメ方自体をメタ的に批評する」点です。 速水の仕掛けを追いながら、視聴者は自分が「物語にだまされている」ことを自覚し、それが不快であると同時に快感でもあります。高野の存在はその不快感を倫理的に中和する働きをし、視聴者は最終的に「騙された」と憤るか、「騙しの奥にある救済」を見て納得するか、二者択一に迫られます。

個人的には、高野を主人公と読む読み方に深い満足感を覚えます!。若手が編集という武器を得て、自律的に動くラストは、単なる“仕掛けの勝利”よりも人間的な余韻を残します。速水は確かに“仕掛けた”がゆえに人を動かした技術者であり、高野はその技術を継承し、時に超える可能性を示した──それが本作の示唆するところだと感じます。

観るべき人・向かない人

- 観るべき人:メディア/編集の裏側に興味がある人、俳優の人間的描写を楽しみたい人、ラストの読解を楽しめる人。

- 向かない人:明確な正義と悪がはっきりした筋を好む人(本作はグレーを多く残します)。

結び

『騙し絵の牙』は「誰が騙したか」を一つに決めることを拒む映画です。 速水が巧みに仕掛けた“騙し”を楽しみつつ、高野は別の次元で主導権を握る可能性を見せる。つまり真相は二重構造であり、視聴者はそのどちらの真実を選ぶかを迫られます。「高野が主人公か?」という問いには、『はい』とも『いいえ』とも答えられますが、視聴者としては高野の最終的な主体性を読み取ることで、より深い余韻と満足を得られるでしょう。

コメント